ごはん 牛乳 ビビンバ トック入りわかめスープ ヨーグルト

ビビンバ(ビビンパともいいます)は、韓国・朝鮮料理の一つで、ごはん、肉、卵、野菜のナムルなどの具材を入れ、かき混ぜて食べる混ぜごはんです。ピビンパブとも発音されますが、韓国語で、ビビンバ(ビビンパ)の「ビビン」が「混ぜる」、「バッ(またはパッ)」が「ごはん」の意味です。

給食では、ごはんの上に、肉と卵、ナムルをのせて、混ぜながら食べてくださいね。

|

サイト内検索 |

ごはん 牛乳 ビビンバ トック入りわかめスープ ヨーグルト

ビビンバ(ビビンパともいいます)は、韓国・朝鮮料理の一つで、ごはん、肉、卵、野菜のナムルなどの具材を入れ、かき混ぜて食べる混ぜごはんです。ピビンパブとも発音されますが、韓国語で、ビビンバ(ビビンパ)の「ビビン」が「混ぜる」、「バッ(またはパッ)」が「ごはん」の意味です。

給食では、ごはんの上に、肉と卵、ナムルをのせて、混ぜながら食べてくださいね。

今日は、粘土を使って自分たちの好きなごちそうを作りました。粘土をひも状にしてうずまきパンにしたり、丸めておにぎりにしたりして、とてもおいしそうなごちそうが出来上がりました。中には、ギョウザを作ったお友達もいました。ごちそうを作っているみんなの笑顔も素敵でした。

運動会の練習、今日もがんばりました。今日は、「台風の目」をしました。3人で竹の棒を持ち、途中三角コーンを回って走ります。走って走って練習をしていくなかで、「作戦タイムが欲しい」と子どもたちから申し出がありました。早速、それぞれがどうしたら速く回って次の子たちに渡せるか夢中で話し合っていました。今後が楽しみです。

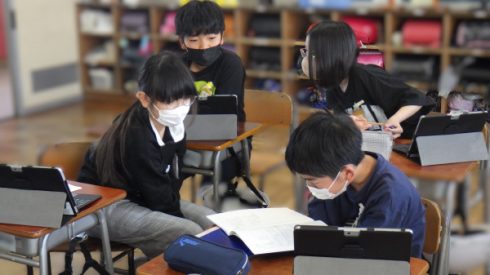

算数の授業では、立体の体積の求め方について学習しました。タブレットを使い、どのように体積を求めるのか考え、図や絵に表したり、友達と相談したりして、答えを導きだそうとしていました。

社会の授業では、世界の国について学習しました。世界にはどのような国があり、それぞれの国の文化やそこにしかない建造物、生き物について、地図帳やタブレットを使い調べました。

菜めし 牛乳 かつおフライ おけんちゃん 安倍川団子

給食では今年も、毎月1回「お魚チャレンジデー」を実施します。お魚が苦手な人もいるかもしれませんが、みなさんにもっと魚のことを知ってもらい、好きになってほしいなと考えています。クイズなどで楽しみながら魚に興味をもってもらえるよう、掲示板や給食放送等で魚について紹介していきます。

今月の「お魚チャレンジデー」の魚は「かつお」です。

それでは、今日は「かつお」にまつわるクイズをします。

第1問 かつおを漢字で書くと魚へんに何と書くのでしょうか

① 魚へんに弱いと書く(鰯)

② 魚へんに春と書く (鰆)

③ 魚へんに堅いと書く(鰹)

正解は、③番の魚へんに堅いと書きます。昔はかつおは堅く干したものを食べていたため「堅魚(かたうお)」と呼ばれ、その後「鰹」と呼ばれるようになったと言われています。

第2問 今の時期にとれるかつおは、何と呼ばれるでしょうか。

① 初ガツオ

② 戻りガツオ

③ 春ガツオ

正解は、①番の初ガツオです。鰹は、春と秋に2回旬を迎えます。春にとれるかつおを「初ガツオ」、秋にとれるかつおを「戻りガツオ」と言います。

さあ、全問正解できたでしょうか?

これでお魚チャレンジデーのクイズを終わります。命に感謝して残さずいただきましょう。