食パン 牛乳 大豆チョコクリーム ツナチーズサラダ 野菜のコンソメ煮 蒲郡みかんゼリー

野菜コンソメ煮には、にんじん、玉ねぎ、じゃがいも、大根、キャベツの野菜がたくさん入っています。野菜には、食物せんいが多く含まれており、腸の働きをよくしてお腹の調子を整えたり、生活習慣病を予防したりする働きがあります。

|

サイト内検索 |

食パン 牛乳 大豆チョコクリーム ツナチーズサラダ 野菜のコンソメ煮 蒲郡みかんゼリー

野菜コンソメ煮には、にんじん、玉ねぎ、じゃがいも、大根、キャベツの野菜がたくさん入っています。野菜には、食物せんいが多く含まれており、腸の働きをよくしてお腹の調子を整えたり、生活習慣病を予防したりする働きがあります。

いよいよ明日は運動会です。1、2年生も他の学年の子たちと同じように、4月のはじめから今日まで、明日の運動会に向けて一から練習を重ねてきました。そして、今日は最後の練習でした。3種目をすべて練習しましたが、子どもたちだけでてきぱきと動く姿はとても素敵でかっこよかったです。その姿は、間近で見ている私たちも目頭が熱くなってきました。明日は、ぜひ競技の時はもちろん、応援する一生懸命な姿や1年生の子を思いやる心優しい姿もぜひ見ていただきたいです。がんばれ白組!がんばれ赤組!

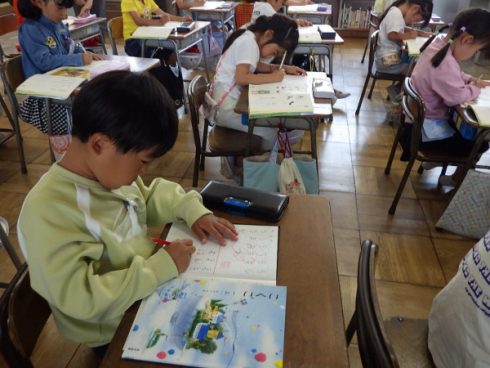

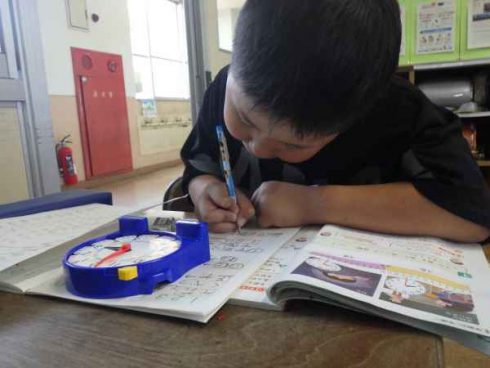

今日の算数と図工のようすです。算数では、「時こくと時間」の学習をしています。今日は、「午前と午後」、そして「正午」について学びました。時計の模型を使って、じっくりとひとりで取り組む子もいたり、考えを伝え合ったりする子もいました。

図工では、「ふしぎなたまご」を作成しています。素敵なたまごからどんなことやお話が生まれたかな。自分だけのたまごに想像を膨らませて、取り組んでいました。

「私の大切な風景」に取り組んでいます。

思い出の場所を選び、実際に見たり、写真を印刷して描いたりしています。

それぞれの個性を活かした作品に仕上げていきます。

完成が楽しみですね。

国語の授業で学習している『はなのみち』も、大きな声ではきはきと読むことができるようになりました。ひらがなをたくさん書けるようになりました。今日は、『え』や『お』のつく言葉を見つけ、ノートに書きました。4月からの1か月、1年生の成長ぶりに、改めて感動している毎日です。みんなのがんばりに拍手です!