残り23日となりました。

来週月曜日は最後の授業参観になります。

宜しくお願い致します。

|

サイト内検索 |

残り23日となりました。

来週月曜日は最後の授業参観になります。

宜しくお願い致します。

ハムピラフ 牛乳 根菜ポトフ 手作りチョコケーキ

今日は、バレンタイン給食です。チョコケーキには、ココアパウダーやチョコチップを入れた生地をカップに入れて調理室で焼いています。

ここで、「チョコレート」についてクイズをします。

チョコレートは昔、甘いお菓子ではありませんでした。

では、どんな使い方をされていたと思いますか?

① ハンドクリーム ②飲み薬 ③洗剤

…正解は、②の「飲み薬」です。昔、チョコレートはアメリカの先住民の間で飲み薬とされていました。当時は、砂糖やミルクも入っていないため苦い飲み物でした。そのため、苦い水という意味の「ショコラトール」と呼ばれていたそうです。

今日の3時間目に『新入生との交流会』を教室で行いました。一年生は、生活科で取り組んだ『昔からの遊び』の中から、ヨーヨーとお手玉を発表しました。その後、一年生がヨーヨーやお手玉を上手くキャッチするコツを優しく新入生に教えていました。すっかり頼もしくなったお兄さんとお姉さんの姿が見られ先生は、うれしくなりました。

卒業まで残り24日。

朝晩はまだまだ冷え込みますが、日中は春を感じる日が少しづつ増えてきました。

体調を整え毎日元気に過ごしていきましょう。

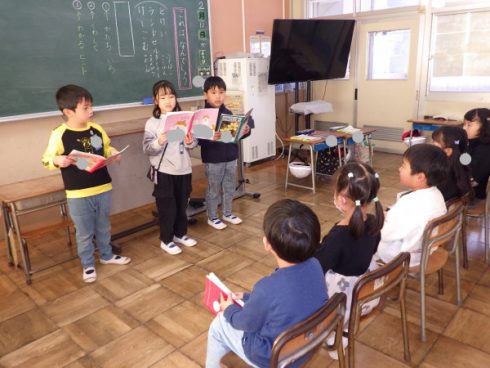

今日の国語は、『これは、なんでしょう」という単元で、クイズを出し合う活動を行いました。二人で相談して問題を作り、みんなに問題を出し合って楽しみました。みんなに「わかる!」と言って答えてもらえる問題や、「こんな答えもあるんじゃない?」と言われた問題もあり、改めて「問題作りって、難しいね。」と感じ取った1時間でした。