今日はいつもと違った授業があり、子どもたちの笑顔やキラキラした目が一段と増していたので紹介します。

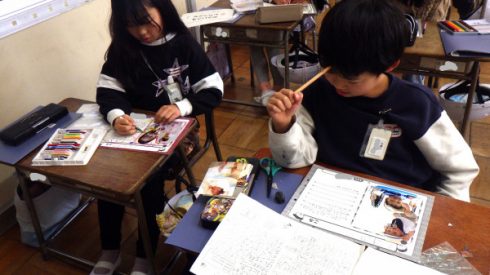

図工では、いよいよ刷りに入りました。初めて使う版画用具に苦戦しながらも、版にインクを慎重に塗っていました。そして、刷った紙をめくると、思わず「わぁ!!」と驚いたり、喜んだりしていた子どもたちでした。

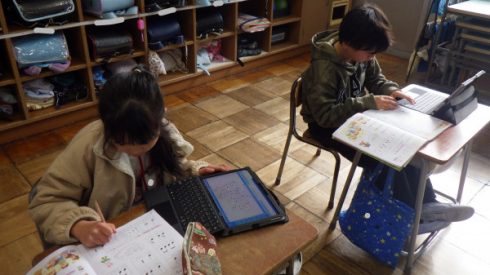

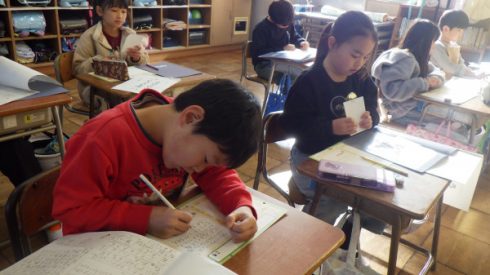

5時間目の授業では、「わくわくサイエンス教室」を開催しました。来年から始まる理科の授業に向けての準備を、五感を使って楽しみながら学習していきたいと思います。

今日は、吹きごまをしました。吹きごまに線や模様を書き、止まっているときと、回転させたときで見え方が変わるふしぎを体感しました。「文字を書いたらどうなるの?」「いろんな色をぬったらどう見えるのかな」「しま模様にしたらどうなるかな」など、子どもたちの発想はとても自由でオリジナリティあふれるものでした。最後の振り返りでは、「理科がこんなに楽しいものだとは思わなかった」と書いた子がいて、思わず笑ってしまいました。次回もお楽しみに…☆

最後に問題です。子どもたちから出た「かとりせんこうもよう」を回転させると、一体どのように見えるでしょうか。ぜひ想像してみてください☆