ごはん 牛乳 いわしのしょうが煮 ごぼうサラダ よしの煮

いわしには、歯や骨の生成に欠かせないカルシウムや、その吸収を助けるビタミンDが豊富に含まれています。また、小骨も栄養が高いので丸ごと食べるのが一番です。ほかにもDHAやEPA、ビタミンAを多く含むので、血液をサラサラにして、肌や皮ふの健康を保つ効果もあります。給食では、「いわしのしょうが煮」にしたので骨まで柔らかく食べることができます。ご飯の相性もバッチリです。

|

サイト内検索 |

ごはん 牛乳 いわしのしょうが煮 ごぼうサラダ よしの煮

いわしには、歯や骨の生成に欠かせないカルシウムや、その吸収を助けるビタミンDが豊富に含まれています。また、小骨も栄養が高いので丸ごと食べるのが一番です。ほかにもDHAやEPA、ビタミンAを多く含むので、血液をサラサラにして、肌や皮ふの健康を保つ効果もあります。給食では、「いわしのしょうが煮」にしたので骨まで柔らかく食べることができます。ご飯の相性もバッチリです。

ごはん 牛乳 枝豆コロッケ ツナと水菜の和え物 冬瓜のカレースープ

今日は、水分補給についてのお話です。私たちの体の成分の65~70%は水分でできています。この水分は、汗をかいて体温を調節したり、血液や細胞を正常に保ったりするという、とても重要な働きをしています。たくさん汗をかく夏場や運動中は、適度な水分補給をしないと、熱中症などを引き起こし、命に危険が及ぶこともあります。そこで、熱中症を予防するためのポイントを3つ紹介します。

①清涼飲料水は控えめにして、水かお茶を飲む。

②のどがかわく前に、こまめに水分補給をする。

③たくさん汗をかいたときには、少量の塩分もとる。

以上のポイントを心がけて、夏を元気に過ごしてくださいね。

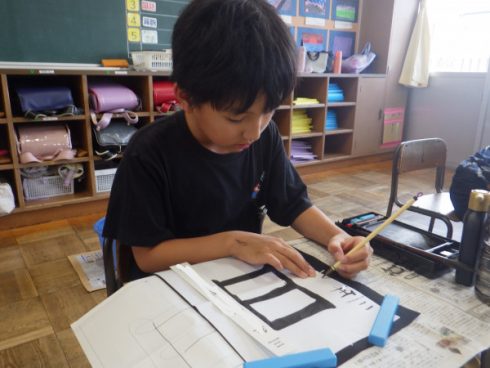

先週の書写の時間より小筆の学習を始めました。筆の持ち方や力の入れ方に気をつけながら一画一画、集中して書く姿が印象的でした。

2学期も鉛筆や筆を使って丁寧に文字を書く力を高めていきます。

鶏ごぼうご飯 牛乳 めひかりフライ 関東煮 冷凍みかん

今日は「お魚チャレンジデー」です。今月のお魚は「めひかり」です。魚は普段から給食に登場しますが、「お魚チャレンジデー」では、みなさんがもっと魚を好きになってくれるよう、クイズなどで楽しみながら魚のことを覚えていってほしいと考えています。それではクイズを行います。全問正解めざしてがんばりましょう!

第1問 今日の給食の魚、めひかりを漢字で書くと、どんな漢字になるでしょうか?

① 目に星と書く (目星)

② 目に輝くと書く (目輝)

③ 目に光ると書く (目光)

正解は、③番の「目に光る」と書きます。目が大きく、青く光って見えることから「めひかり」とよばれるようになりました。冬から春にかけて、あぶらがのっておいしくなります。

第2問 めひかりは、海の中のどのあたりに住んでいる魚でしょうか?

① 深いところ

② 真ん中あたり

③ 浅(あさ)いところ

正解は、①番の「深いところ」です。めひかりは深海魚といって、深さ200メートルから300メートルのところに住んでいます。深海魚は、目がギョロッと大きいという特徴があります。

何問正解できましたか?今日も感謝していただきましょう。

ごはん 牛乳 鶏肉と夏野菜の黒酢あんかけ モロヘイヤと卵のスープ とうもろこし

今日は愛・地産給食です。愛知県産の「モロヘイヤ」と「とうもろこし」を使いました。

モロヘイヤは、エジプトなど外国から伝わってきた野菜で、重い病気をわずらった王様が、モロヘイヤのスープを飲んで病気が治ったという昔話があり、「王様の野菜」と呼ばれるほど、体によい栄養がたくさん含まれています。モロヘイヤのように、色が濃くて、鮮やかな色の野菜を「緑黄色野菜」といいます。緑黄色野菜は栄養がたくさんありますが、その中でも、モロヘイヤはとても優秀で、病気を防ぐ、肌をきれいにする、骨や歯を強くする、血の流れを整えるなど、たくさんの働きがあります。

また、とうもろこしも新鮮なものを使っています。とうもろこしの頭から出ているふさふさしたものを「ひげ」とよびます。 食べるときは取り除きますが、いったいどんな役割をしているのでしょう。

実は、とうもろこしのひげは、めしべの一部です。このひげの部分でおしべの花粉をキャッチして、根元に実をつけます。ですから、みなさんが食べるとうもろこしの粒と、このひげは同じ数になります。

今日は、農家さんがとれたての新鮮なとうもろこしを届けてくださいました。まるで果物のように、あまくておいしいとうもろこしです。味わって食べてくださいね。

ピザトースト 牛乳 小松菜とツナのサラダ 野菜スープ ヨーグルト

給食ではスライスパンやロールパン、りんごパンなど、たくさんの種類のパンが登場します。弥富市ではだいたい月に2回程度、パンを使った献立が提供されています。和食だけでなく、洋食やさまざまな外国の食文化も学べるよう、献立のバリエーションもどんどん増やしています。これからもお楽しみに!

ごはん 牛乳 あじのカレーしょうゆ焼き まめまめサラダ 豚汁

豆にはいろいろな種類があり、色や形、大きさ、味もさまざま。世界には豆の仲間が約1万8千種類もあり、このうち食用に使われるのは約70種類ほどといわれています。

今日の給食「まめまめサラダ」には、大豆・枝豆・ひよこ豆が入っています。枝豆は大豆を成長する前に収穫したもので、ビタミンCが多く野菜のような特徴をもっています。豆は、和食はもちろん、世界中でたくさんの料理や食品に使われています。どんな食べ方があるのか、ぜひ調べてみてください。