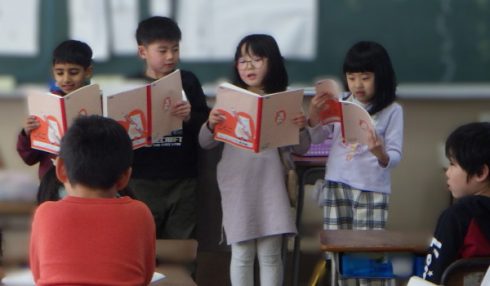

国語の「これは、なんでしょう」の学習で、班の友達と相談してクイズをつくりました。学校にあるものが答えになるようにクイズを考え、友達に3つのヒントを伝えながら、答えを考えてもらいました。クイズの答えは同じでも、ヒントが違うことがあり、とても盛り上がっていました。

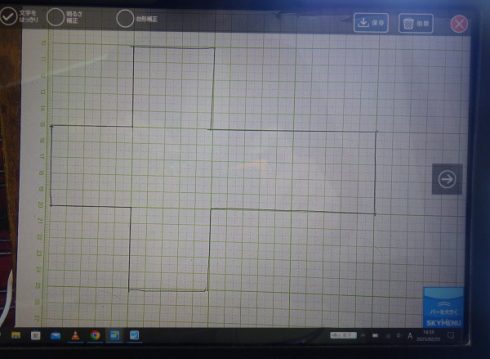

タブレットの学習の様子です。プログラミングを楽しんでいます。

|

サイト内検索 |

国語の「これは、なんでしょう」の学習で、班の友達と相談してクイズをつくりました。学校にあるものが答えになるようにクイズを考え、友達に3つのヒントを伝えながら、答えを考えてもらいました。クイズの答えは同じでも、ヒントが違うことがあり、とても盛り上がっていました。

タブレットの学習の様子です。プログラミングを楽しんでいます。

本日の図工の様子です。

「ようこそ!ゆめのまちへ」という単元で、「こんな建物があったら良いなぁ」「こんな町に住みたいなぁ」を班ごとで考え作り始めました。

大きなダンボールを組み立てたり、小さなビルを作ったり・・・どんな町が出来上がるか楽しみです。

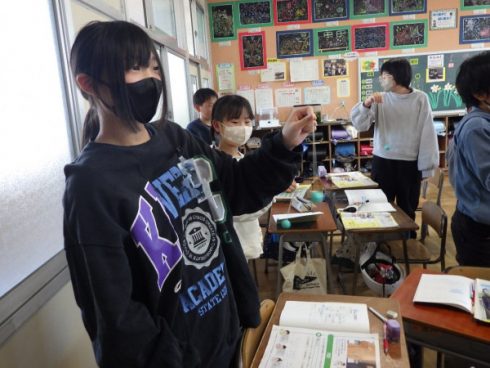

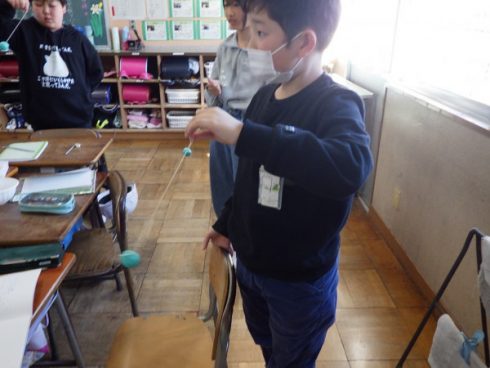

理科は、『ふりこ』の単元に入りました。今日は、自分でたこ糸と粘土を使って、ふりこを作りました。グループ内で、たこ糸の長さやおもりの重さなどを変え、曲のテンポに合わせて振ってみました。曲は、『シンコペーテッドクロック』です。なかなか上手にテンポに合っている人が多かったです。

今日の様子です。体育では、2回目の跳び箱でした。何回か跳んでいくうちに、思うようにうまく跳べない子が、「太ももの内側が、跳び箱にあたってうまく跳べない」とみんなに相談をしました。すると、跳べた子が、「おしりをあげるといいよ」「手の付く位置を奥にするといいよ」とアドバイスしたり、みんなの前でお手本を見せてくれました。それを見て、「なるほどね!!」と声を出して納得する子もいました。

算数では、方眼紙を使って箱を作りました。2年生では、面を6つ組み合わせて箱を作るのですが、それぞれが自由に作っていくうちに、展開図を書いて箱を作る子もいてびっくりでした。さらに、三角すいの展開図を書いて、きれいな三角すいを作った子もいました!子どもたちの考えにこちらが驚かされるばかりです。

こちらはおまけの写真です。下の写真には、いろいろと不思議な箇所があります。一体どこでしょう?いろいろなものの「なぜ?」を大事にしていきましょうね。

道徳の授業で、友達の良いところを見つける活動をしました。みんな互いにたくさんの良いところを書き、読み合う中で温かい雰囲気が広がっていました。

中華めん 牛乳 しょうゆラーメンの汁 豆腐の中華風和えもの ちっちゃいシナモン揚げパン

料理をおいしくするのにかかせないのが「こしょう」です。こしょうは、古代ギリシャ時代からヨーロッパで使われていて、古くなった肉の臭いを消す、肉が腐るのを防ぐ役目をする、食中毒を予防するなど、とても大切なものでした。

アメリカ大陸を発見したイタリアの探検家クリストファー・コロンブスも、こしょうなどのスパイスを手にいれるためにインドを目指して航海にでたのですが、インドには到着できず、アメリカ大陸を発見するという結果となり、こしょうではなく、唐辛子を発見しました。

こしょうは、日本には奈良時代に中国から伝わりました。その頃のこしょうは、気分をすっきりさせる薬のかわりに使っていたようです。また、天皇や身分の高い人たちしか手にいれることのできない珍しいものでした。今では、どこの家庭でも使われている「こしょう」にもいろいろな歴史がありますね。