今日は、版画の試し刷りをしました。ローラーでインクをのばして版につける作業、バレンでこする作業など、友達と助け合って行うことができました。みんなしっかり彫ったので、きれいに刷れていましたね。刷り上がった試し刷りの紙を見て満足そうな顔でした。さあ、いよいよ本番です!

|

サイト内検索 |

今日は、版画の試し刷りをしました。ローラーでインクをのばして版につける作業、バレンでこする作業など、友達と助け合って行うことができました。みんなしっかり彫ったので、きれいに刷れていましたね。刷り上がった試し刷りの紙を見て満足そうな顔でした。さあ、いよいよ本番です!

ごはん 牛乳 手作り飛竜頭 野菜の香り漬け 根菜汁

「飛竜頭」は、くずした豆腐に卵などを加えてつなぎにし、野菜などを混ぜ込んで丸めて油で揚げたもので、「ひろうす」とも呼ばれます。関東地方では「がんもどき」と呼ばれます。みなさんは「がんもどき」という名前のほうが、よく耳にするかもしれませんね。今日の飛竜頭は、水気を切った豆腐をつぶして、具を入れてから一つずつ形を作って揚げて、たれをかけたた大藤小給食室手作りです。よく味わって食べてくださいね。

明日24日から30日までの一週間は、「全国学校給食週間」です。学校給食は食に関する正しい知識・食習慣を身につけるための重要な役割を果たしています。学校給食週間は、このような学校給食の意義・役割について理解を深め関心を高める週間です。飛島村、蟹江町、弥富市では、この地域や愛知県に伝わる郷土料理をはじめ、地域の農畜産物やそれらを加工したものを献立に取り入れました。さらに、10月に実施した「食品ロス削減メニュー」も学校給食週間中の献立に取り入れました。どんな献立か、楽しみにしていてください。

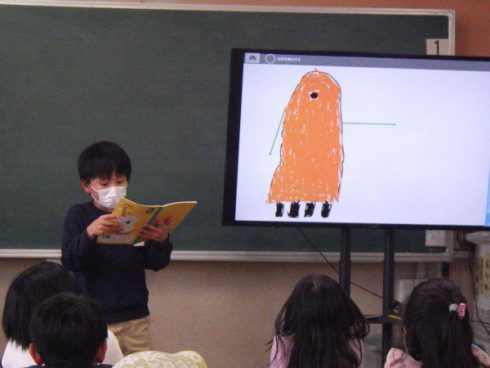

現在、国語の授業では「ロボット」というお話の学習をしています。今日は「こんなロボットがあれば困っている人が助かるな。」と思うロボットを、自分たちでタブレットを使って発表しました。お家の人が疲れているときにマッサージをしてくれるロボット、お母さんの代わりに家事をしてくれるロボット、警察のような仕事をするロボットなど、ひとりひとりが想像をふくらませていました。また、発表を聞く側の子たちも友達の発表に興味津々。「のびる手はチーズを食べたからですか。」や「仕事が終わったらその後、ロボットはどこへ行くのですか。」などと想像をふくらませた質問が教室中に飛び交いました。大変盛り上がったので、続きはまた明日…。楽しみですね。

体育では、縄跳び運動に取り組んでいます。前跳び・後ろ跳び100回が名人級なので、みんな頑張って跳んでいました。100回跳べた人もいます。すごいですね。

今日は、その後、二人組で跳ぶ練習をしました。声を掛け合ったり、腕を組んで二人の距離を縮めたりしながら、次第に何回も跳びことができるペアも出てきました。跳ぶ回数が増えるにつれて、みんなの笑顔の数も増えてきましたね。

最後は、ふれあい班の赤白に分かれて大繩跳びに挑戦しました。どちらのチームもチームワークばっちりでした。縄跳びって、人数が増えるほど楽しいものですね。

ごはん 牛乳 青じそ入りあじフライ クープイリチー いものおづけばっと

クープイリチーは沖縄県の郷土料理で、沖縄の言葉でクープは「昆布」、イリチーは「炒め煮」のことです。沖縄県は、昆布の消費量が全国トップクラスです。沖縄は海に囲まれているので、昆布がとれると思うかもしれませんが、沖縄の海では昆布はとれません。では、なぜ沖縄県で昆布の消費量が多いのかというと、沖縄県はかつて北海道の昆布が中国に輸出されるときの中継地点だったため、昆布が手に入りやすかったからです。

いものおづけばっどは青森県の郷土料理で、「いもの」は「じゃがいもの」、「おづけ」は「おみおつけ(みそ汁)」、「ばっと」は「一口大の団子状のもの」のことで、「一口大のじゃがいも団子が入ったみそ汁」という意味になります。青森県は、春から秋にかけて「やませ」と呼ばれる冷たく湿った風が吹くため、米が育ちにくい環境です。そのため、ご飯の代わりになる「いも」が重宝され、栄養面の優れた腹持ちのよいじゃがいもがよく食べられていました。いものおづけばっとは、その地域で暮らす人の知恵が生んだ郷土料理なのです。

1月21日(火)4時間目はビスケットというソフトを活用しプログラミングの学習に取り組みました。自分が描いたイラストにプログラムを設定し、自由に動かしたり、自分が画面に触れるとイラストが変化したりする方法を学びました。

5時間目はタブレットを活用して、学校アンケートに回答しました。「QRコードを読み取る」が一番手間取るかと予想したのですが、多くの子が手際よく読み取り、アンケートに答えていました。きっと普段の生活から触れる機会があるのでしょうね。たいしたものです。

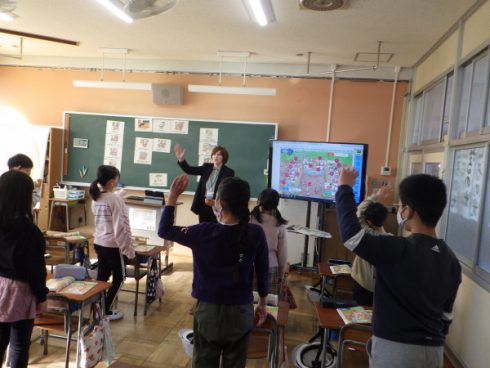

本日の外国語の授業の様子です。

新しいALTのオルガ先生と一緒に「道案内」を英語で表現する練習をしました。

右、左、下がる、進むなど新しい表現に最初は苦戦しましたが、だんだんと慣れてスムーズに動くことができていました。

最後はクラスみんなで長~い1つの列車になって、オルガ先生の案内に合わせて教室を歩きました。